「経営リスク削減のためにも、定着率向上のためにも労務リスクを削減したいが、何から手をつければいいかわからない」、「働き方改革関連法、その他労働法の改正に対応できているか不安」という経営者・人事労務担当者の方はまずは「労務監査」で現状を可視化することを推奨いたします。

ちょっと気になる法改正:育児介護休業法改正について

令和4年4月1日および令和4年10月1日に育児会議休業法が改正されます

今年度、相次いで育児介護休業法が改定されます。背景としてあるのは、少子高齢化に伴う人口減少下において、出産・育児による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児を両立できる社会の実現があります。

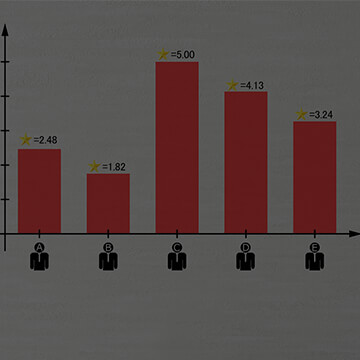

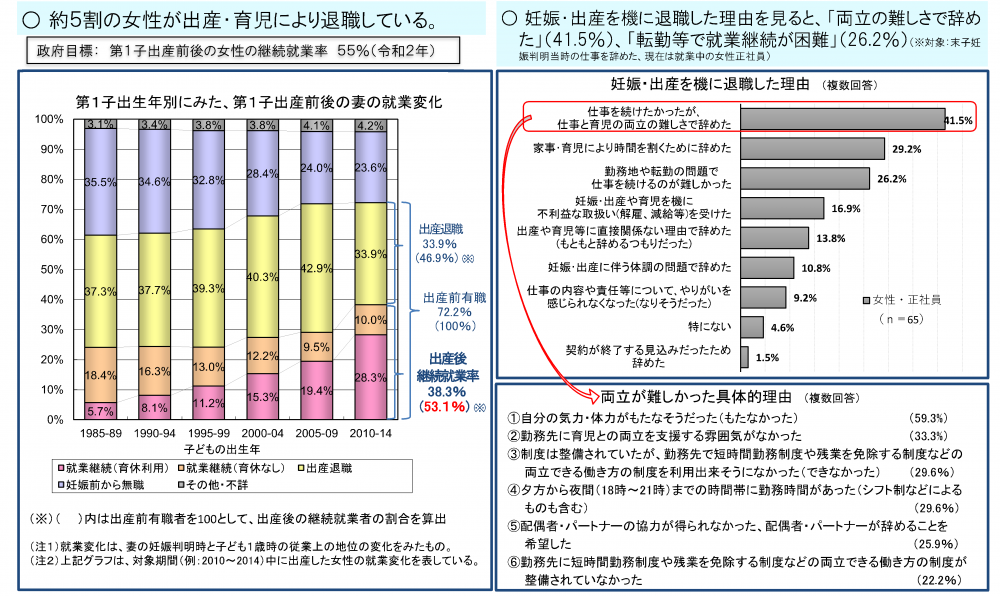

仕事と生活の両立をめぐる現状を見てみましょう。

【資料出所】「第15回出生動向基本調査(夫婦調査)」株式会社日本能率協会総合研究所

「令和2年度仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事報告書」:国立社会保障・人口問題研究所

出産後の女性の継続就業率が上がったものの、「仕事を続けたかったが、 仕事と育児の両立の難しさで辞めた」女性が多く存在いたします。その中でも自分の気力・体力がもたなそうだった(もたなかった)女性が半数を大きく上回り、女性に多くの負担がかかっていることが伺われます。

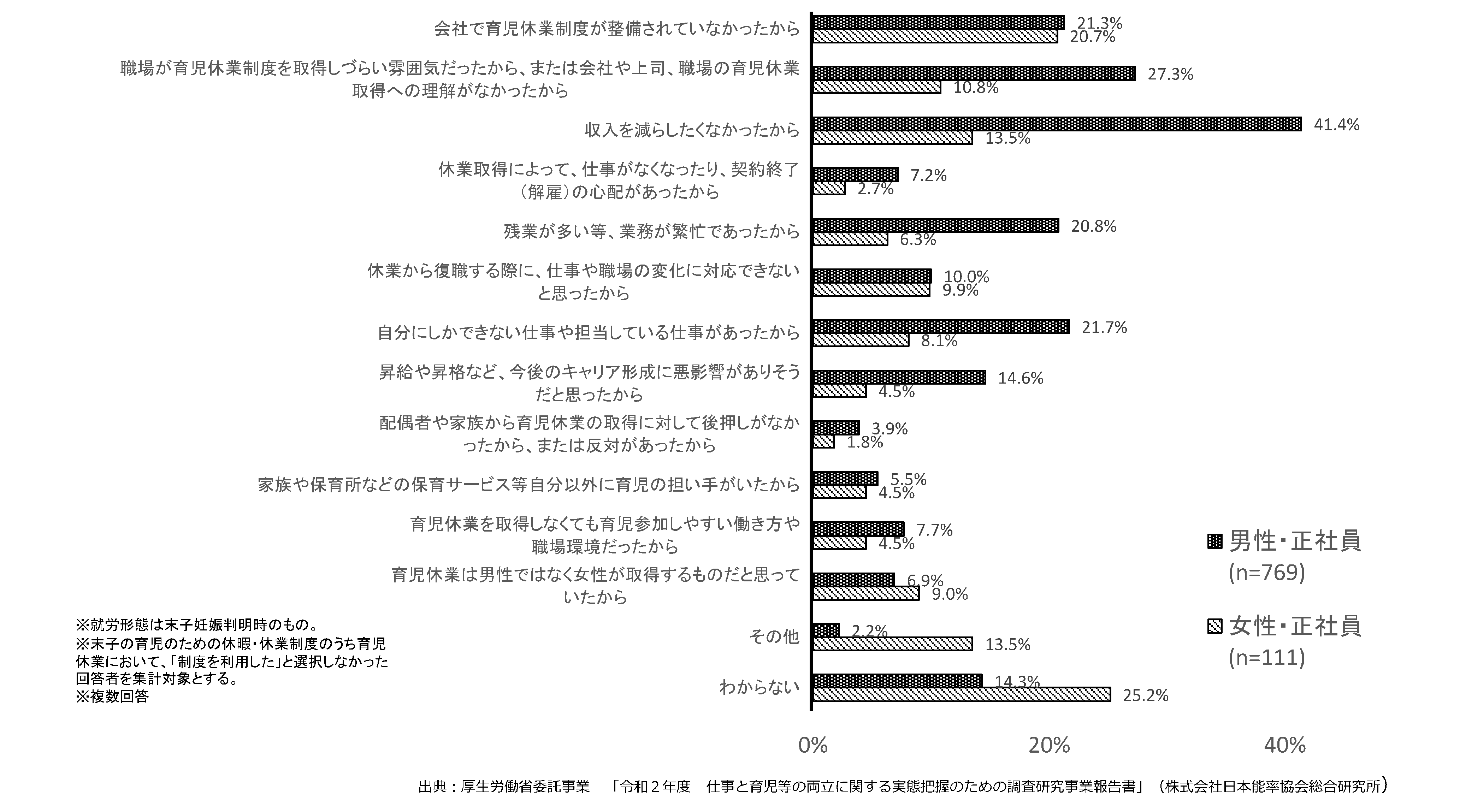

一方では育児休業制度を利用しなかった男性の理由は、以下の通りとなっています。

収入を減らしたくなかったからが1番であるものの、「会社で育児休業制度が整備されていなかったから」「職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから、または会社や上司、職場の育児休業取得への理解がなかったから」という取りたかったけど取れなかった、という男性職員の声も多く聞こえてきます。

令和4年4月1日改定

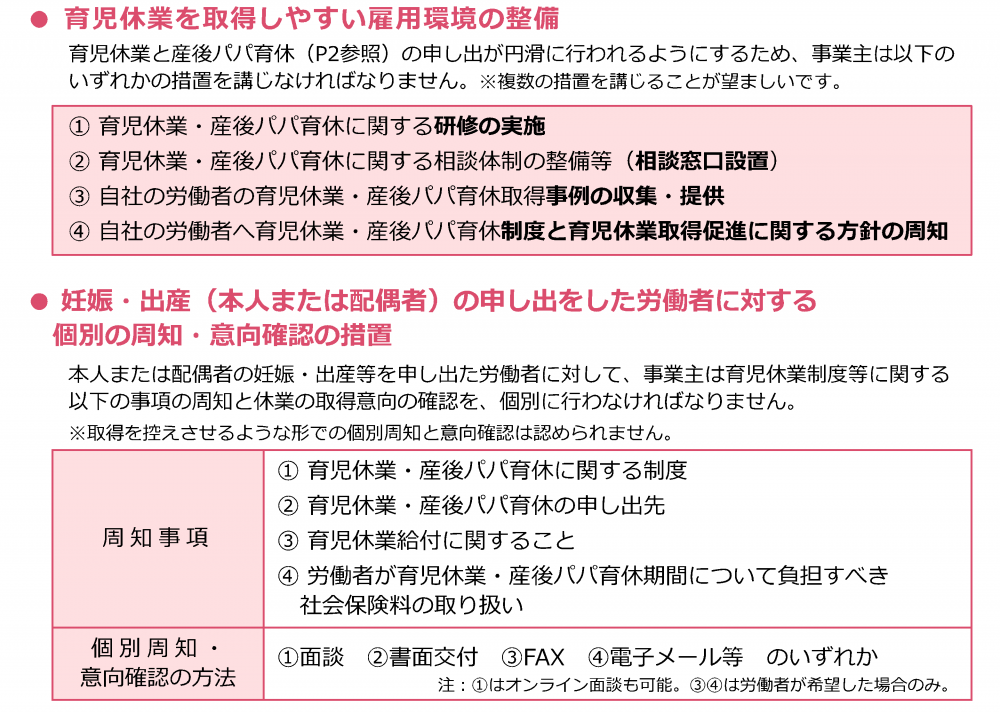

まずは、雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が義務化されます。

(参考)育児・介護休業法 改正ポイントのご案内:厚生労働省

雇用環境整備、個別周知・意向確認とも、産後パパ育休については、令和4年10月1日から対象となりますが、それ以外については4月1日より義務化となります。制度を知らなかった、職場や上司の理解がなく取得しずらかったという声から法律によって義務化することにより、より取得しやすい職場を作らなければならないということになります。

また、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和により、有期雇用労働者のみにある「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件が撤廃され、無期雇用労働者と同様の取り扱いとなります。(なお、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は 労使協定の締結により除外可となります。)

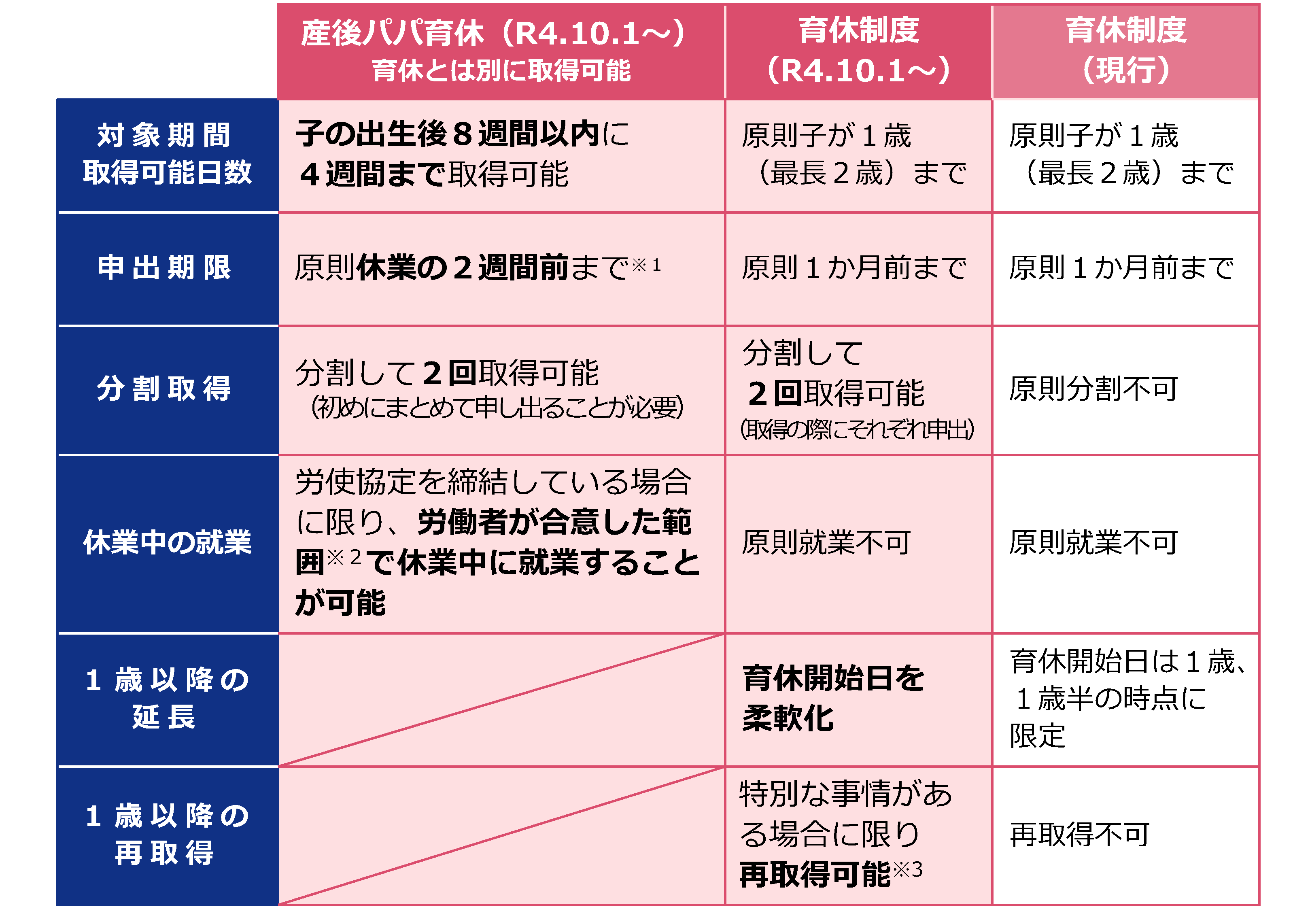

令和4年10月1日改定

最も大きい改定となるのが10月1日の改定で、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設および育児休業の分割取得が可能となります。以下の表でご説明いたします。

(参考)育児・介護休業法 改正ポイントのご案内:厚生労働省

※1 雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で 定めている場合は、1か月前までとすることができます。労使協定で定めることにより、原則2週間前までとする出生時育児休業の申出期限を現行の育児休業と 同様に1か月前までとしてよいこととする、職場環境の整備等の措置は、次の①~③。となります。

———–

① 次に掲げる措置のうち、2以上の措置を講ずること。

・ 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施

・ 育児休業に関する相談体制の整備 ・ 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供

・ 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

・ 育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置

② 育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること。

③ 育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと。

———–

ここの「育児休業」には、産後パパ育休も含まれます。

※2 具体的な手続きの流れは以下①~④のとおりです。

①労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出

②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨)

③労働者が同意

④事業主が通知

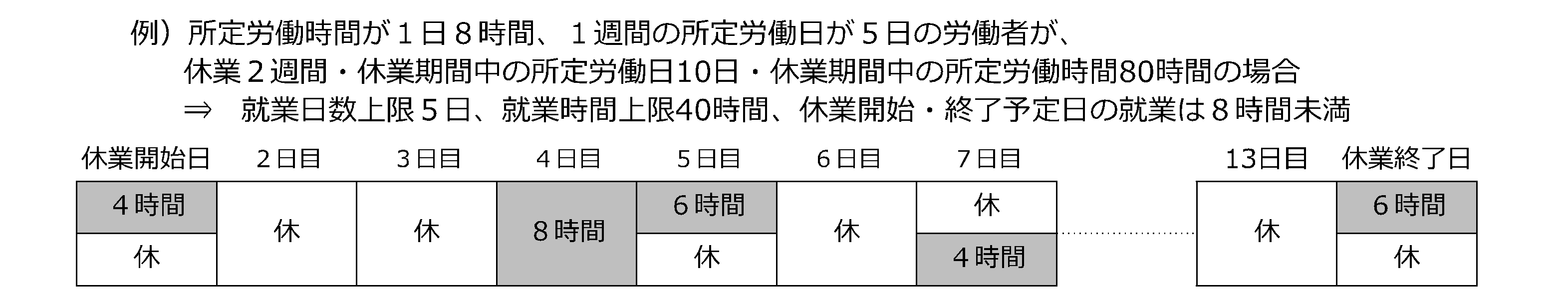

なお、就業可能日等には上限があります。

● 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分

● 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

具体的例を見てみましょう。

(参考)育児・介護休業法 改正ポイントのご案内:厚生労働省

育児休業給付や社会保険料免除との関係により、休業中の就業日数等には上限があります。

● 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分

● 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

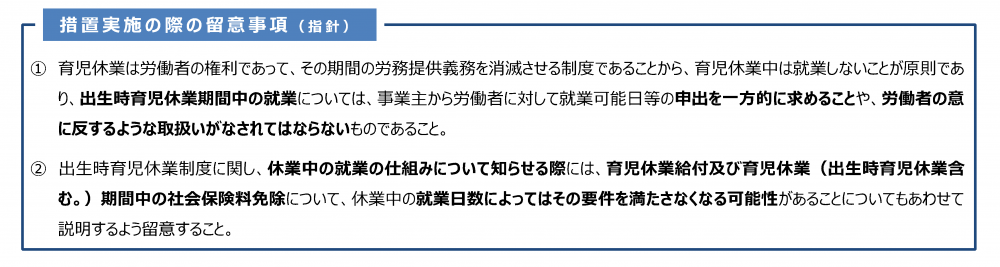

留意点として、以下があります。

(参考)育児・介護休業法の改正について ~男性の育児休業取得促進等~厚生労働省

令和5年4月1日施行では育児休業取得状況の公表の義務化も

来年度の改正に加え令和5年4月1日に従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。このように3段階の育児介護休業法改定により、国全体で本格的取組を推進していく流れとなっています。

以上の取組によって男性の育児休業取得を促進することは、取得を望む男性の仕事と家庭の両立の希望をかなえるとともに、 男女問わずワーク・ライフ・バランスのとれた働き方ができる職場環境の実現につなげていくことで女性の雇用継続へつながるとみられています。

企業においては引き続き深刻となる人材難を乗り切るため、従業金が働きやすい職場づくりをし、より強固な採用および定着の制度づくりに励みたいところです。

社会保険労務士法人アミック人事サポートは、栃木・宇都宮を中心に東京、埼玉、千葉などの企業様に人事労務に関するご支援をしています。本コラムをご覧になり、人事労務に関する相談をご希望の場合はお問い合わせからご連絡ください。