「経営リスク削減のためにも、定着率向上のためにも労務リスクを削減したいが、何から手をつければいいかわからない」、「働き方改革関連法、その他労働法の改正に対応できているか不安」という経営者・人事労務担当者の方はまずは「労務監査」で現状を可視化することを推奨いたします。

【カスハラ病院】医療業界で起こるカスタマーハラスメントの対応と対策

栃木県・埼玉県を中心に、全国の病院・クリニックの労務管理を支える社会保険労務士法人アミック人事サポートです。

医療機関におけるカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)はモンスターペイシェントと呼ばれることもあり、問題が深刻化しています。

患者さんやその家族による不合理な要求や暴言、さらには業務妨害に至るケースも少なくありません。

本記事では、医療現場におけるカスハラの実態と対策について、具体的な事例を交えながら解説します。

この記事を通じて、医療従事者の負担を軽減し、患者さんとの良好な関係を維持するための方法を模索しましょう。

カスハラ(カスタマーハラスメント)とは

カスハラとは

カスタマーハラスメントとは、以下のような行為が該当すると考えられています。

(引用:厚生労働省 あかるい職場応援団)

これには、暴言、脅迫、長時間の拘束、不当な金銭要求などが含まれます。

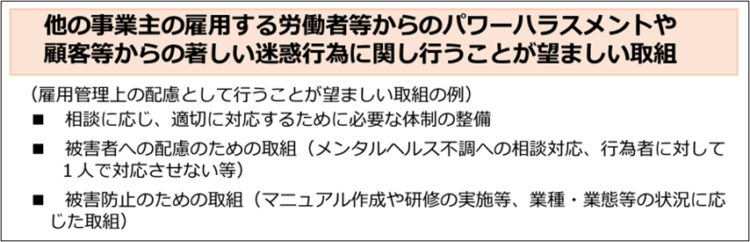

さらに、中小企業も2022年に施行対象となった改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)では、「顧客等からの著しい迷惑行為」がハラスメントの一環として取り上げられています。

この法律において、事業主が行うことが望ましいとされる取り組みの例が以下のように示されています。

(引用:2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!)

医療業界では、患者さんやその家族が不安やストレスを抱える場面も多く、こうした行為が他業種よりも起こりやすい傾向があります。

医療業界におけるカスハラの特異性

医療機関は命に関わる場であり、患者さんやその家族がストレスを抱えやすい環境です。

そのため、通常のクレーム対応とは異なり、患者さんの感情的な訴えを適切に受け止めることが求められます。

しかし、その境界を超えた要求や言動が医療従事者に多大な負担をかけ、業務に支障をきたすケースもあります。

カスハラとなる要件

カスハラと正当なクレームの違いを理解することが重要です。

例えば、医療ミスやサービスに関する正当な指摘はクレームに該当しますが、暴言や威嚇、不当な要求はカスハラに該当します。

具体的な要件としては、以下が挙げられます。

- 暴言や威嚇:人格否定や脅迫的な言動

- 過剰な要求:不可能な対応を無理に求める行為

- 長時間の拘束:必要以上に時間を占有する行為

これらの行為は、法的観点からも問題視される場合があり、適切な対応が求められます。

医療業界におけるよくあるカスハラトラブル(事例)

医療業界におけるカスハラの現状

近年、カスハラは多くの医療機関で深刻な問題となっています。

中小企業も2022年に施行対象となった改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)により、事業主には従業員が受けるハラスメントを防止するための「望ましい取組」が例示されています。

この法改正を受け、医療業界でも患者さんやその家族からの迷惑行為(カスタマーハラスメント)への対策が重要視されています。

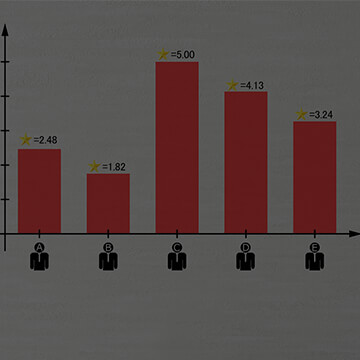

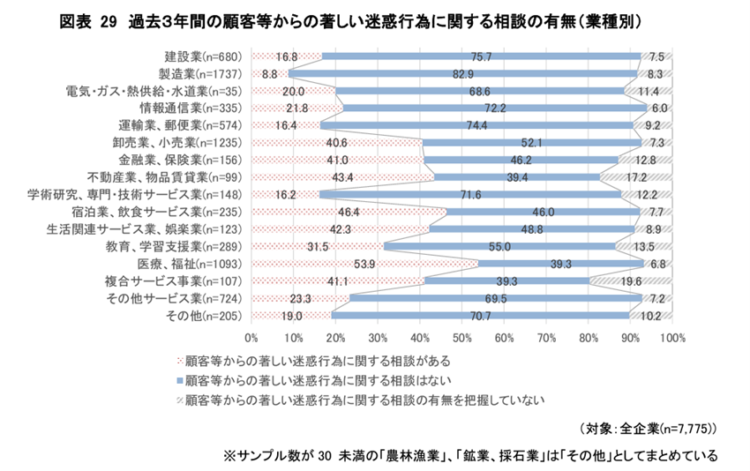

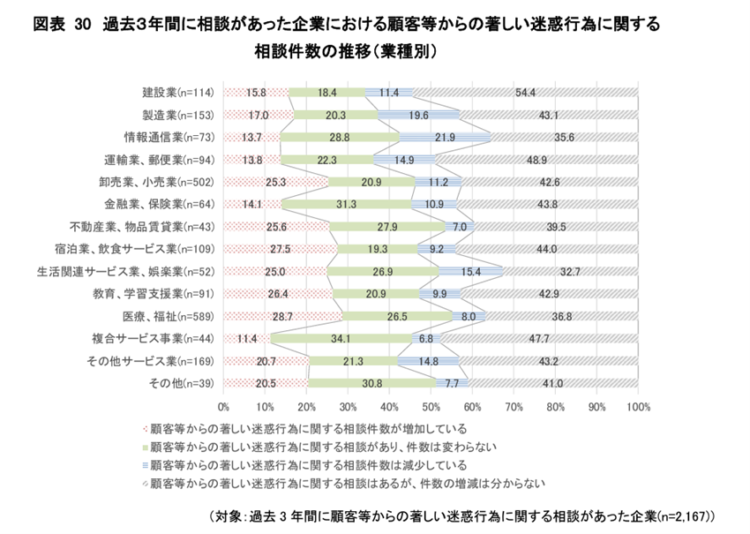

さらに、厚生労働省が実施した「職場のハラスメントに関する実態調査」(令和5年度)では、顧客等からの著しい迷惑行為に関する相談の有無を業種別で比較すると、「医療、福祉」が最も高く、相談件数の推移についても「件数が増加している」が「件数が減少している」を上回っています。

(引用:令和5年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書)

その背景には、医療サービスの多様化や社会全体でのストレス増加が影響しています。

特に外来窓口や救急対応など、患者さんと直接接する現場でのトラブルが多い傾向があります。

具体的な事例

1. 受付スタッフへの暴言や威嚇

患者さんが診察の待ち時間に不満を抱き、受付スタッフに対して暴言や威嚇を行うケースがあります。

「こんなに待たされるなんて無礼だ」などの暴言や、机を叩いて怒りを表現する行動が含まれます。

2. 治療方法や診断への過剰な干渉

医師の診断や治療方針に納得できず、過剰に意見を述べたり、医師の判断を否定する患者さんもいます。

「インターネットで調べたところ、この方法の方がいいはずだ」といった根拠の乏しい指摘が繰り返される場合もあります。

3. 支払い拒否や不合理な値引き要求

診療費の支払い時に、不当な値引きを要求したり、支払いを拒否する行為もカスハラの一例です。

「こんなに高いとは聞いていない」などの理由を挙げてトラブルになることがあります。

4. 深夜・休日の無理な対応要求

夜間や休日の診療が必要な場合、無理な時間帯に診療を求める患者さんも存在します。

これに対応しなければ、悪い口コミや評判を広めると脅すケースもあります。

医師には応召義務があり、患者からの診療依頼に対して正当な理由がない限り断ることができませんが、この義務は無制限ではなく、過度な要求などがあった場合には、適切な対応を取ることが認められています。

医療業界におけるカスハラへの対応方法

従業員のメンタルヘルスケアの重要性

医療現場で働くスタッフにとって、カスハラは大きな心理的ストレスの原因となります。

こうしたストレスが長期化すると、不安障害やうつ状態を引き起こし、最終的には退職に至る場合や、日常生活に支障をきたす可能性もあります。

そのため、従業員のメンタルヘルスケアは、カスハラ対策において欠かせない要素です。以下では、具体的な取り組みを3つご紹介します。

1. 定期的なメンタルヘルスチェック

従業員の心理的な健康状態を早期に把握するために、定期的なアンケートや個別面談を実施します。

これにより、ストレスが蓄積する前に問題を発見し、適切な対応を講じることができます。

特に医療現場では、匿名で実施できるオンライン形式のアンケートも効果的です。

2. ストレス軽減のための研修

カスハラの場面に直面した際、従業員が冷静かつ適切に対応できるスキルを身につけるため、実践的な研修を実施します。

この研修では、具体的な事例を基にしたロープレや、法律知識を含む講義を組み合わせることで、従業員が安心して業務に臨める環境を整備します。

3. 一定期間の休職制度の導入

従業員が深刻な体調不良や精神的ストレスに陥った場合に備え、一定期間の休職制度を整備します。この制度により、従業員は治療や回復に専念できる環境を得られます。

例えば、1~6カ月の休職期間を設定し、復職時には段階的に業務に復帰できる仕組みを取り入れることで、現場への負担を最小限に抑えることが可能です。

また、休職制度が現状の業務体制や従業員のニーズに適しているか、今一度就業規則を見直してみましょう。

休職期間や復職支援の仕組みが明確になっていることで、従業員が安心して働ける職場環境を整備することができます。

もし、まだ就業規則を作成していない場合や、制度が古くなっていると感じた場合は、この機会にぜひご検討ください。

当事務所では、医療業界に特化した就業規則の作成や改定を全面的にサポートしています。

休職制度をはじめとする労務管理全般についてのご相談も承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

トラブル防止のための対応マニュアル作成

事前にトラブルを防止するためのマニュアルを作成することで、従業員がどのように行動すべきかを明確化します。

これにより、スタッフ全員が統一された対応を取ることができ、トラブルのエスカレーションを防ぎます。

想定事例を盛り込む

例えば、「診察の待ち時間に怒りを爆発させた患者さんへの対応」や「診療費の支払いを拒否する患者さんへの対応」など、具体的なケーススタディをマニュアルに反映させます。

適切な対応フローの設計

カスハラを受けた際の初期対応、管理者への報告、必要に応じた警察への相談まで、段階的なフローを記載します。

法的視点を取り入れる

関連する法律の観点から正しい対応方法を示し、従業員を法的リスクから守る内容を含めることも重要です。

また、厚生労働省では、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルを作成し、企業の対策を支援していますので、参考にしてください。

第三者の介入とエスカレーション手順

医療現場でのカスハラ対応は、時に第三者の介入が必要になります。

問題を抱え込まず、早期に適切な専門家や管理者に相談することが重要です。

管理者への報告の徹底

トラブルが発生した際、迅速に管理者へ報告することで、現場スタッフの負担を軽減し、適切な対応が可能になります。

警察や弁護士への相談

特に悪質なカスハラの場合、警察や弁護士の介入が必要です。

これには、暴力や脅迫が含まれるケースが該当します。

顧問社労士の活用

カスハラに関する相談窓口として、顧問社労士を活用することで、労働法的な視点から解決策を模索できます。

医療業界特有のコミュニケーション戦略

カスハラの多くは、患者さんとのコミュニケーション不足や誤解が原因となっています。

そのため、適切なコミュニケーションを取ることで、トラブルの発生を未然に防ぐことが可能です。

患者さんとの信頼関係の構築

丁寧な説明や共感を示すことで、患者さんとの信頼関係を築きます。

例えば、「ご心配なお気持ち、よくわかります。少しでも安心していただけるよう、すぐに対応いたします」といった表現で、患者さんの心情に寄り添うことが重要です。

情報の透明性を確保

治療内容や診療費に関する情報を事前に分かりやすく伝えることで、後の誤解やクレームを防ぎます。

診療費の見積もりや治療方針の選択肢を患者さんに提示するのも効果的です。

困難な状況への冷静な対応

患者さんが感情的になっている場合でも、スタッフは冷静に対応することが求められます。

その際、感情的な表現を避けつつ、明確で簡潔な言葉を選ぶことがポイントです。

カスハラ対策を実行するための現場の工夫

定期的なスタッフ研修の実施

現場での対応力を高めるため、定期的な研修を実施することが有効です。

研修では、具体的なトラブル事例を基に対応法をシミュレーションします。

また、法的な知識を身につけることで、スタッフの自信を向上させることもできます。

チーム内での情報共有

カスハラ対応に関する情報をスタッフ間で共有する仕組みを構築することも大切です。

たとえば、過去のトラブル事例を記録し、次回同様のケースが発生した際に活用できるようにします。

従業員の安全確保

万が一、暴力や身体的な危害を加えられる危険性がある場合は、従業員の安全を最優先に考えます。

危険を感じた場合はすぐに管理者に報告し、必要に応じて警察に相談することが推奨されます。

カスハラトラブルを社労士事務所に相談するメリット

医療現場でのカスハラトラブルは、現場の負担を増やすだけでなく、組織全体の運営にも悪影響を及ぼします。

そのため、専門家である社労士に相談することで、スムーズに問題を解決し、従業員が本来の業務に集中できる環境を作ることが重要です。

以下では、そのメリットを具体的に解説します。

専門知識による適切な対応策の提案

社労士は、労働法に関する深い知識を持ち、医療現場におけるカスハラ対策を含む労務管理全般に対して適切な対応策を提案できます。

具体的には、以下のようなサポートが期待できます。

カスハラ対応マニュアルの作成

カスハラの発生を未然に防ぎ、発生した際には適切に対応できるマニュアルを作成します。

労働法的な視点を反映させた内容により、従業員が安心して業務に従事できる環境を整備します。

労務管理の観点からのリスク回避

医療現場での患者対応において、労働法や就業規則に基づいたアドバイスを提供します。

例えば、従業員の労働時間やメンタルヘルスケアに関する適切な取り組みの指導、カスハラ発生時の報告・対応フローの整備などが含まれます。

リスクマネジメントの強化

カスハラは、医療機関の評判や運営に大きな影響を及ぼす可能性があります。

社労士は、これらのリスクを最小限に抑えるための包括的なサポートを提供します。

トラブルの未然防止

従業員研修や患者さんとのコミュニケーション改善策を提案し、カスハラの発生率を低下させます。

問題発生後の迅速な対応

トラブルが発生した場合には、適切な初期対応と問題解決に向けた手順を速やかにサポートします。

迅速な問題解決と業務効率の向上

社労士事務所に相談することで、医療現場のスタッフや管理者の負担を軽減し、業務効率を向上させるための支援が受けられます。

当事務所は、カスハラ被害を受けた医療機関や従業員に寄り添い、適切なサポートを提供します。

外部相談窓口活用で現場負担を軽減

カスハラ対応に関する外部相談窓口を設置することで、従業員が安心して相談できる環境を整えます。

これにより、従業員が抱える精神的な負担を軽減し、現場全体の負担を最小限に抑えることができます。

また、相談内容を基に、医療機関が講じるべき対応策について具体的なアドバイスを提供します。

被害を受けた従業員へのケアと医療機関へのアドバイス

カスハラの被害を受けた従業員が必要なケアを受けられるよう、医療機関が整備すべき体制やサポートの方向性について助言します。

また、管理者に対しては、カスハラ問題に対処するための実践的な対応策を提案し、現場での円滑な解決を支援します。

カスハラトラブルにおける当事務所の強み

当事務所では、医療業界特有の課題に対応するための専門的なサポートを提供しています。

他の社労士事務所にはない当事務所独自の強みを紹介します。

医療業界特化型のサービス

医療業界は他業種に比べて特殊な環境であり、カスハラの発生要因も独特です。

当事務所では、医療機関での経験や実績を活かし、現場に適した解決策を提供します。

医療現場に特化したトレーニング

医療従事者向けにカスタマイズされた研修プログラムを実施します。

業界特有の課題への対応

患者さんの心理に基づく対応策を提案し、現場のニーズに応えます。

豊富な実績と信頼

当事務所は、多くの医療機関と協力して、カスハラトラブルの解決に取り組んできました。

その経験から得た知見を活用し、個々の事案に最適な解決策を提案します。

成功事例の活用

過去の成功事例をもとに、同様の問題に適したアプローチを提供します。

クライアントからの信頼

長年にわたり培った信頼により、多くの医療機関から継続的に依頼を受けています。

オンライン対応で全国サポート

栃木県、埼玉県だけでなく、地方のクリニックや個人病院からの依頼にも迅速に対応できるよう、オンラインサポートを充実させています。

リモート相談の導入

Zoomを活用したオンライン相談により、遠方からの依頼にも対応可能です。

ドキュメントのデジタル化

必要な資料やマニュアルをデジタル化し、オンラインで共有します。

当事務所のサポートと料金

医療機関がカスハラトラブルを効果的に解決するためには、明確なサポートとわかりやすい料金体系が重要です。

当事務所では、クライアントに安心してご利用いただけるよう、幅広いサービスを提供しています。

基本サービス内容の説明

当事務所では、カスハラに対応するための総合的なサポートを提供しています。

1. 初回相談と現状分析

カスハラの実態や課題をヒアリングし、現場の状況を詳細に分析します。

法的リスクや運営面での課題を明確化します。

2. トラブル解決のための具体的な支援

カスハラの初期対応に関するアドバイスを行います。

トラブルの内容に応じて、警察や弁護士との連携をサポートします。

3. マニュアルや研修の提供

従業員向けのカスハラ対応マニュアルを作成します。

実践的な研修プログラムを提供し、現場での対応力を強化します。

4. 定期的なサポート

カスハラ問題が発生した際の定期打ち合わせを実施します。

定期的な現場訪問やオンライン相談を通じて、継続的にサポートします。

料金体系の明確化

当事務所では、クリニックや病院の規模、従業員数、必要なサービスに応じた柔軟なプランをご用意しています。

さらに、医療機関特有のニーズに対応できるよう、労務相談顧問契約の内容やオプションを工夫し、現場の課題に即したサポートを提供します。

プランの例

ベーシック以上の労務相談顧問

ベーシックプラン以上の労務相談顧問契約には、「ハラスメント外部相談窓口」のサービスが契約内容に含まれています。

これにより、従業員が安心して相談できる環境を整えつつ、医療現場の負担を軽減します。

ライトの労務相談顧問

ライトプランの労務相談顧問をご契約の場合でも、「ハラスメント外部相談窓口」をオプションとして追加することが可能です。

必要に応じて柔軟にサービスをカスタマイズできるため、予算やニーズに合わせた利用が可能です。

規程作成や研修等のスポット対応

規程作成や従業員向け研修等については、スポット対応が可能です。

単発での利用をご希望の場合でも、医療現場の状況や課題に応じて最適なサポートを提供します。

柔軟なカスタマイズ対応

医療機関ごとに異なる課題に対応するため、サービス内容をカスタマイズできます。例えば、以下のような選択肢をご提案します

- カスハラ対応マニュアルの作成

- 外部相談窓口の運営範囲や対応体制の調整

- 管理者や特定スタッフ向けにカスタマイズされた研修プログラムの実施

医療機関の規模に応じたサポート

中小規模クリニック向けのサービス

少人数のスタッフでも実践しやすいマニュアルや研修内容を提案します。

現場で即活用できる具体的な施策を重視し、日常業務にスムーズに取り入れられる対策を提供します。

大規模病院向けの包括的サポート

複数の部署やスタッフ階層を考慮し、医療機関全体を対象としたカスハラ対策を設計します。

組織全体を包括的にサポートし、労務管理体制を強化します。

医療業界におけるハラスメントのトラブルは当事務所に相談ください

当事務所では、医療機関が直面するハラスメントのトラブルを迅速かつ的確に解決するための支援を行っています。

以下では、具体的なお問い合わせ方法とその後の流れについてご説明します。

相談と利用の流れ

1. お問い合わせ

お電話またはウェブサイトの専用フォームからお問い合わせいただけます。

初回相談では、トラブルの概要や現状をお伺いします。

2. 初回ヒアリング

詳細なヒアリングを通じて、現場の課題を分析します。

ハラスメントの内容や発生状況に基づき、解決策を検討します。

3. プラン提案

医療機関のニーズに応じた具体的なサポートプランをご提案します。

見積もりや料金プランについても、透明性を確保した説明を行います。

4. サポート開始

契約後、具体的なサポートを開始します。

現場でのトラブル対応からマニュアル作成、研修実施まで、包括的に支援します。

⇒アミック人事サポートに相談してみる。

早期相談の重要性

ハラスメントのトラブルは、放置することで問題が深刻化するリスクがあります。

現場スタッフの退職リスク

トラブルを放置すると、従業員の心理的負担が増大し、離職につながる可能性があります。

医療機関の評判への影響

患者さんからの悪評が広まることで、医療機関の信頼が損なわれるリスクがあります。

早期に専門家に相談することで、これらのリスクを最小限に防ぐことが可能です。

解決に向けた第一歩をサポート

ハラスメントのトラブルに直面した際、当事務所が全力でサポートします。

医療従事者が安心して業務に専念できる環境を整え、患者さんとの健全な関係を築くための第一歩を踏み出しましょう。

まとめ

医療業界におけるカスハラの現状と対策の要点

医療現場で増加するカスハラは、従業員の負担を増やし、医療サービスの質にも影響を与えています。

本記事で紹介した対応策や専門家の活用方法を取り入れることで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。

社労士の活用でリスクを最小限に

カスハラ対応において、社労士は労働法の観点から適切なアドバイスを提供します。

専門知識を活用することで、現場の負担を軽減し、医療機関全体の運営をスムーズにすることができます。

安心できる医療現場のために

患者さんとの良好な関係を維持しながら、従業員が安心して働ける環境を整えることは、医療機関の成功に直結します。

カスハラトラブルにお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。

この記事を通じて、カスハラの問題解決に向けた一助となることを願っています。

⇒アミック人事サポートに相談してみる。