「経営リスク削減のためにも、定着率向上のためにも労務リスクを削減したいが、何から手をつければいいかわからない」、「働き方改革関連法、その他労働法の改正に対応できているか不安」という経営者・人事労務担当者の方はまずは「労務監査」で現状を可視化することを推奨いたします。

月60時間超の残業で割増賃金率がUP!中小企業ではいつから開始?対策法を解説

栃木県を中心に、企業の労務管理を支える社会保険労務士法人アミック人事サポートです。今回は、月60時間超の時間外労働で発生する割増賃金について解説します。

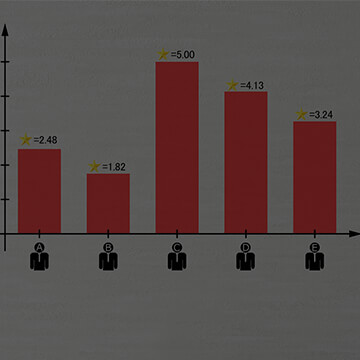

大企業では2010年4月より、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられました。さらに2023年4月1日からは、中小企業でも50%に引き上げられます。

本記事では割増賃金率の引き上げ開始前に、中小企業が行う対策について解説します。割増賃金率の引き上げに向けて準備中の、中小企業の人事労務担当者の方は参考にしてください。

割増賃金とは

まずは割増賃金の基本的な内容について、詳しく解説します。

割増賃金の支払いが必要な労働

割増賃金とは、時間外労働や休日労働、深夜労働(22時から翌朝5時までの労働)に対して使用者が払うことを義務づけられた賃金です。これらの時間外労働を抑制する目的で、労働基準法37条によって支払い義務が定められています。

割増賃金の支払いが必要な労働の種類と、割増率は以下の通りです。

※中小企業については、2023年4月1日より適用

時間外労働の割増率

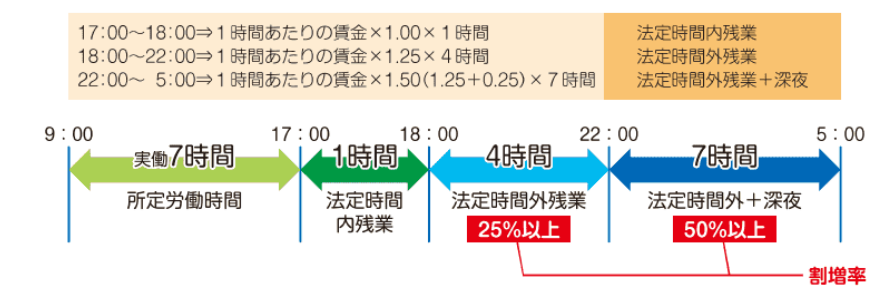

時間外労働の割増率を、時間帯ごとに表すと以下のようになります。

以下は、所定労働時間が9時から17時まで(休憩1時間)の場合です。

法定時間内の残業分は割増になりませんが、法定時間外残業では25%以上が割増されます。

さらに法定時間外かつ深夜の時間帯に及んだ場合は、50%以上の割増となります。

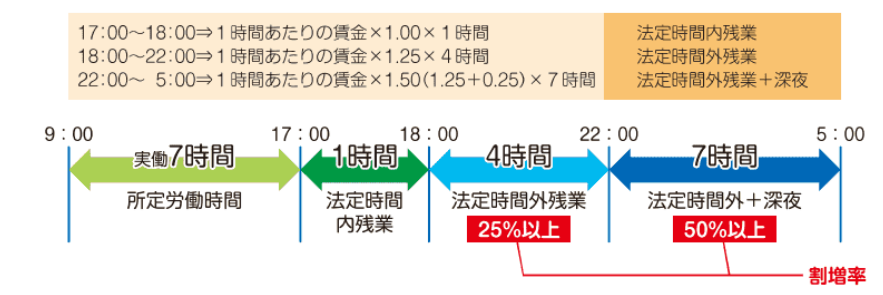

法定休日労働の割増率

法定休日に労働を行った場合の割増率は、以下のようになります。

こちらは、法定休日の9時から24時まで(休憩1時間)労働させた場合の割増率です。

22時以降は休日労働と深夜労働、両方の割増率が適用されます。

中小企業でも時間外労働の割増賃金率が引き上げ

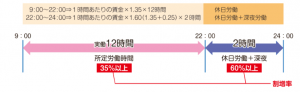

月60時間を超えて残業した場合の割増賃金率は、大企業では2010年4月から50%に引き上げられていました。このたび2023年4月より、中小企業でも同様の割増賃金率が適用されます。改正のポイントについて解説します。

改正のポイント

中小企業では、これまでは猶予措置期間とされており、60時間超の残業をした場合でも割増賃金率が25%でした。

しかし働き方改革にともなって法改正が行われたため、2023年4月1日からは大企業と同様に割増賃金率が50%となります。

引用:月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます|厚生労働省

引き上げ対象となる中小企業の要件

2023年4月1日から、月60時間超の割増賃金率引き上げの対象となる中小企業の要件は以下の通りです。①または②を満たす企業が、中小企業に該当します。

出典:月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます|厚生労働省

割増賃金の計算方法とは

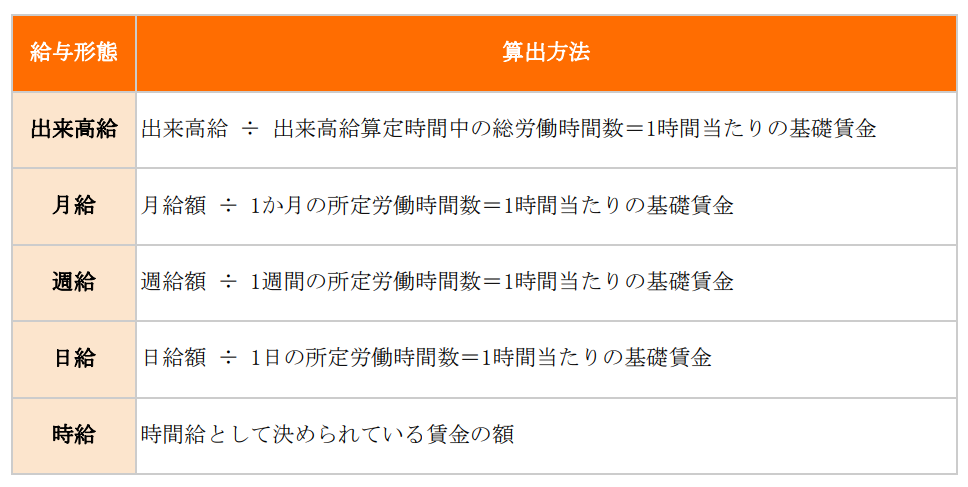

割増賃金の計算を行う際には、1時間あたりの基礎賃金に割増率を掛けて求めます。1時間あたりの基礎賃金を割り出す方法から解説します。

1時間あたりの基礎賃金の計算

最初に「1時間あたりの基礎賃金」の割り出し方を解説します。1時間あたりの基礎賃金は、給与形態によって異なります。

上記を参考にして、1時間あたりの基礎賃金を割り出してから、割増賃金の計算に進みましょう。

基礎賃金算定の除外賃金

割増計算で使用する基礎賃金を算定する際、以下の手当は除外します。

- 1.家族手当

- 2.通勤手当

- 3.別居手当

- 4.子女教育手当

- 5.住宅手当

- 6.臨時に支払われた賃金(結婚手当・出産手当・大入り袋など)

- 7.1か月を超える期間ごとに支払われた賃金

上記のうち1〜5までは、個人的事情によって差が出るものであり基礎に算入すると不公平になるため除外します。

また6は通常の賃金ではないため、7は基礎に算入するのが困難であるため除外されます。計算の際は注意しましょう。

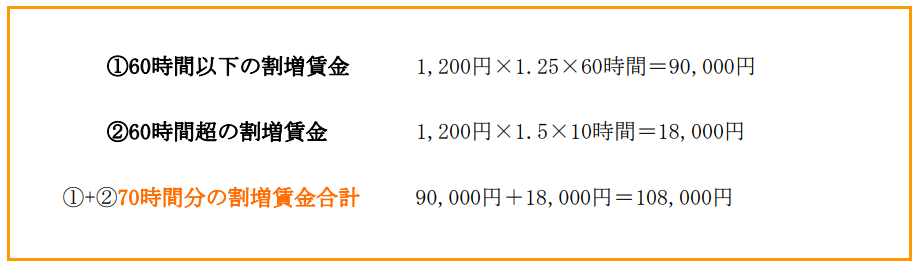

割増賃金の計算

1時間あたりの基礎賃金を割り出したら、割増賃金の計算を行いましょう。割増賃金の計算式は、以下の通りです。

- 時間外労働が月60時間以下の割増賃金=時給×1.25×60時間

- 時間外労働が月60時間超の割増賃金=時給×1.5×60時間を超過した分の時間

たとえば時給1,200円の従業員が月70時間の残業を行った場合の計算方法は、以下の通りです。

上記の計算で、月70時間の残業を行った場合の割増賃金が導き出されました。

さらに月60時間超の残業部分が深夜労働と重なった場合は割増賃金率が合算されるため、75%として計算してください。

割増賃金率の引き上げ拡大によって、中小企業でも対応策の検討が必要になります。社会保険労務士法人アミック人事サポートでは、企業の状況に応じてご提案させていただいております。割増賃金の計算方法や対策でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

割増賃金率の引き上げで中小企業が取るべき対応

2023年4月1日から割増賃金率が引き上げられる中小企業では、対応策を検討する必要があります。以下のような対応策を検討するとよいでしょう。

適正な労働時間の把握(勤怠システムの整備)

まずは、従業員の労働時間を適切に把握することが重要です。労働時間の把握方法については、厚生労働省のガイドラインで定めていますので参考にしてください。

正確に勤務時間や残業時間を管理し、正しい割増賃金を支払えるように整備しましょう。タイムカードやICカード、パソコンの使用時間などの記録が客観的なデータとなります。

労働時間を可視化するためには、勤怠管理システムの導入も有効です。勤怠管理システムを使用することで、勤怠状態を正確に効率よく記録できます。

就業規則の整備

法改正にあわせて、就業規則の整備が必要です。月60時間超の時間外労働を行った場合は割増賃金率が50%となる旨を、就業規則に記載しましょう。

10人以上の労働者を使用する事業場が、今回の改正に向けて就業規則を変更した場合は、労働基準監督署に届出を行う必要があります。忘れずに届け出てください。

また、従業員に残業を行わせるには、36協定の締結・届出も行わなくてはなりません。こちらも届出が済んでいるか、再確認しておくとよいでしょう。

就業規則の変更や作成でお困りの際は、社会保険労務士法人アミック人事サポートにおまかせください。ひな形を提供するのではなく、お客様のニーズに合わせてオーダーメイドの就業規則をお作りいたします。

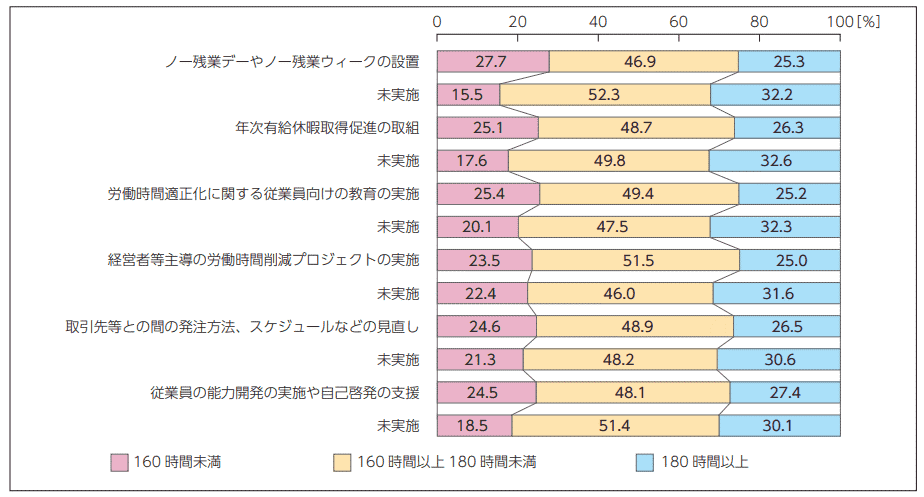

業務改善で残業を削減

業務改善を行うのも、時間外労働の削減には効果的です。

「ムリ・ムダ・ムラ」を省き、業務を効率化することで残業を減らせます。業務を効率化できるシステムやツールを導入して、生産性の向上を図るのもよいでしょう。

厚生労働省がまとめた、時間外労働削減の好事例集によると「ノー残業デーやノー残業ウィークの設置」や「労働時間適正化に関する従業員向け教育の実施」などが、実労働時間の短縮に効果があるとされています。

引用:時間外労働削減の好事例集|厚生労働省

さまざまな業務改善の方法がありますので、自社に合ったやり方で時間外労働時間の短縮を目指してみてはいかがでしょうか。

研修などで学びスキルアップ

業務改善の一環として、研修によるスキルアップでも時間外労働を削減できます。従業員のスキルを高めることで、業務の効率化や時間短縮が可能になるためです。

社内研修を行うほか、従業員が自主的に取り組めるeラーニングシステムの導入も効果があります。

社会保険労務士法人アミック人事サポートでは、労務管理研修や管理職・リーダー研修、チームビルディングワークなどを行っています。

社内研修のサポートでお困りの際は、ぜひご相談ください。

アウトソーシングの活用

残業時間を削減するためには、アウトソーシングの活用も効果的です。活用する場合は、最初に業務の棚卸を行い、従業員以外でも実施可能な業務を洗い出します。

業務を仕組み化しマニュアル整備を行うことで、アウトソーシングがうまくいくでしょう。業務量の削減や品質の担保にもつながるため、ノンコア業務についてはアウトソーシングするのも有効です。

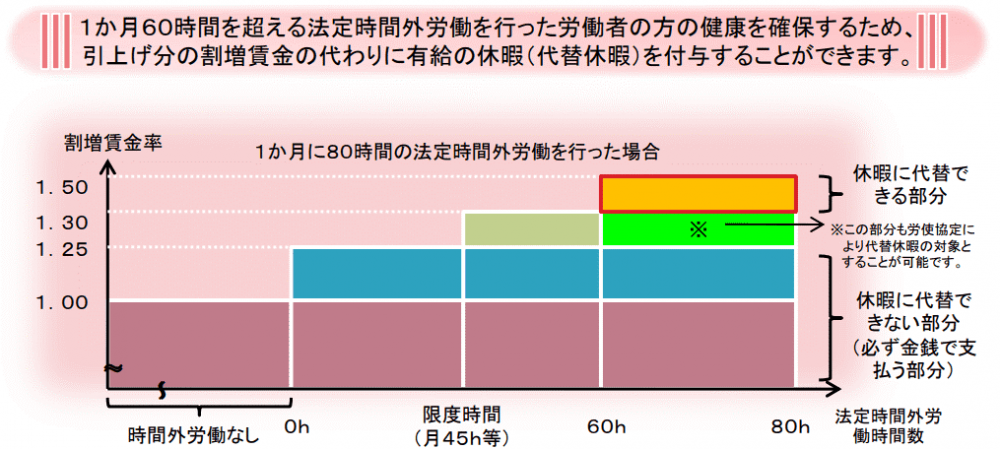

代替休暇制度の導入

2023年4月1日より、中小企業でも月60時間を超える時間外労働に対して、50%の割増賃金を支払うことになりました。

ただし、引き上げ分の割増賃金を支払う代わりに有給休暇(代替休暇)を付与することも可能です。

代替休暇制度の仕組みは、以下のようになります。

割増賃金率50%のうち25%を賃金として支払い、残りの25%は休暇に代替えできる仕組みです。

代替休暇制度の導入にあたっては、企業と従業員の間で労使協定の締結が必要です。(労働基準法 第37条第3項)

労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、労働組合が当事者となります。労働組合がない場合は従業員の過半数が代表として当事者となり、労使協定を結びます。

ただし、代替休暇制度を導入すると労務管理が煩雑になるため注意が必要です。実際に自社で運用することができるかどうかも制度導入時の重要な判断ポイントになります。

代替休暇制度の導入においては、対応策の検討が必要になります。社会保険労務士法人アミック人事サポートでは、企業の状況に応じてご提案させていただいております。代替休暇制度や労使協定でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

割増賃金で注意するべきポイント

中小企業でも割増賃金率の引き上げが行われますが、適用の際に注意して欲しいポイントを解説します。

管理職の割増賃金について

管理監督者とは、労働条件の決定やその他の労務管理について、経営者と一体的な立場である者です。

管理監督者の地位にある従業員には、時間外手当、休日手当を払う必要はありません。

ただし、管理監督者であっても、深夜(22時~翌朝5時まで)の割増賃金は支払う必要があるため注意しましょう。

正社員以外も対象になる

法定労働時間を超えた場合に割増賃金が支払われるのは、正社員のみではありません。パートやアルバイト従業員の場合も正社員同様に、割増賃金を支払う必要があります。パートやアルバイト従業員の労働時間管理と賃金計算においても注意しながら対応を進めましょう。

歩合制の場合

歩合制とは「出来高払い」「請負給制」とも呼ばれる賃金制度のことです。「売上に対して〇%」「契約成立1件に対して〇円」という形で、一定の成果に対して賃金が支払われます。

まとめ

2023年4月1日からは、中小企業でも、月60時間超の時間外労働に対して割増賃金率が引き上げられます。

時間外労働の割増賃金が、これまで以上にかかることになりますので早めに対策を行いましょう。この機会に業務内容の見直しや効率化をはかり、時間外労働を削減することで割増賃金の発生を防げます。

業務効率化を促進するためにシステム導入や従業員のスキルアップなども視野に入れて、対策を行いましょう。

今回解説した「中小企業の割増賃金率引き上げ」について、少しでも難しいと感じた場合は専門家に相談することをオススメいたします。社会保険労務士法人アミック人事サポートでは、時間外労働の割増賃金に詳しい専門家がしっかりとサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。